Architectes: Pierre Székely et Claude Guislain

Construction: 1964-1966

"L'Architecture d'un sculpteur" - L'Oeil - 1966

La chapelle du carmel de Valenciennes, à Saint-Saulve, que Pierre Székély vient d’achever avec la collaboration de l'architecte Claude Guislain, apparaît comme l'œuvre d'un sculpteur: le traitement des volumes sans fenêtres, l'équilibre de l'ensemble, l’unité des surfaces, expriment une conception plastique déterminée. Pourtant, chacun des éléments de l'édifice répond très précisément à sa destination et au programme détaillé fixé par l'abbé Devred, représentant la communauté et Instigateur de l’entreprise. C’est lui en effet, qui, en 1963, demanda à Székély de concevoir la chapelle et de la réaliser en collaboration avec un architecte de la région. Celui-ci, de son côté, avait accepté dès le départ, le principe de construire un édifice élaboré dans ses formes mêmes par un sculpteur.

Quant aux religieuses, leur décision fut prise après une visite de la mère prieure à Ronchamp, où elle découvrit, avec une émotion extraordinaire, une forme d’architecture sacrée qu’elle ne soupçonnait pas.

Avant d’établir son projet, Székély a fait de longs séjours près du Carmel, pour connaître la règle, le rythme des journées, le déroulement des offices et comprendre le sens du cérémonial qui entoure chacun des actes de la vie conventuelle, centrée autour de la chapelle. Le sculpteur avait en effet obtenu les plus larges permissions pour pénétrer dans le monastère malgré la clôture.

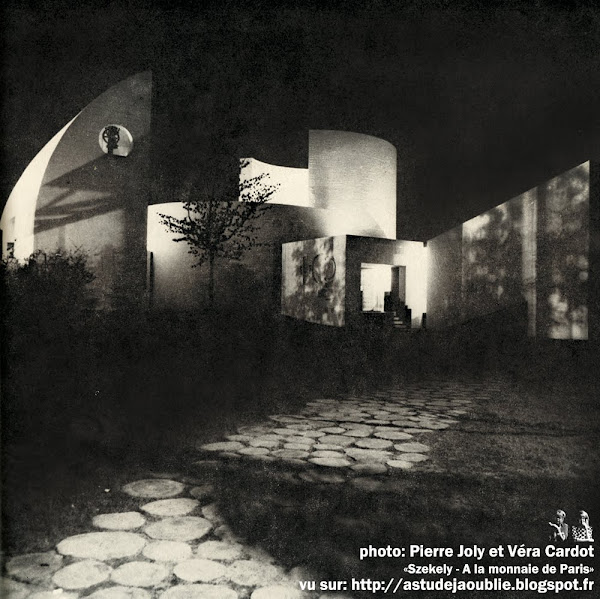

Après cette période de préparation, Székély sculpta en 24 heures une maquette qui fut adoptée aussitôt. L’architecte entreprit alors l’étude et la mise au point des plans d’exécution. La chapelle et ses dépendances comprennent deux parties distinctes — l’une réservée aux religieuses, l'autre au public — disposées sur deux axes perpendiculaires convergeant vers l’autel. L’ensemble, dominé par le clocher et le mur courbe du sanctuaire, s'élève à peu de distance du monastère, auquel il sera relié par un cloître en cours de construction.

Photos Pierre Joly et Véra Cardot - L'Oeil - 1966

Vue d’ensemble de la chapelle et des bâtiments annexes.

Le haut mur courbe, au centre, est celui du sanctuaire. A gauche, la nef et la tribune réservées au public ; à droite le clocher et le passage vers le chœur des religieuses.

Maquette du sculpteur Pierre Székély pour la chapelle du carmel de Valenciennes et les bâtiments annexes. En haut, à gauche, l'entrée des religieuses qui sera reliée au cloître en construction, le clocher abritant l'avant-chœur, puis le passage vers le sanctuaire, et

le chœur où les stalles sont disposées en hémicycle face au mur courbe entourant l’autel. L’autre aile comprend d'abord, contre la chapelle, le pré-sanctuaire et le narthex, avec l'entrée extérieure, la nef et la tribune, où le public prend place les jours d’affluence.

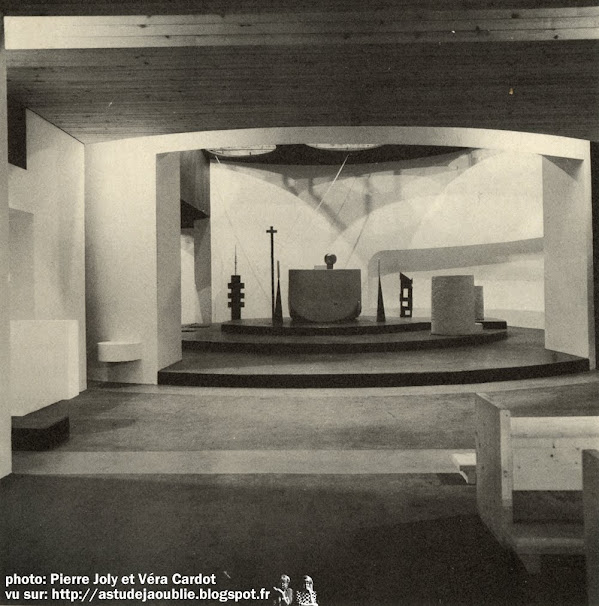

Les couleurs de la chapelle, à l’intérieur, sont celles du costume des carmélites : sol brun foncé comme la bure des robes, murs blancs comme les manteaux de chœur et les voiles des novices, plafond de tôle noire au-dessus de l'autel, comme les scalaires et les voiles des mères professes.

Des orifices circulaires découpée dans le plafond, laissent passer la lumière du jour qui trace sur le mur des "fresques" mouvantes, variant selon la position du soleil. La chapelle est également illuminée d'en haut, le soir, grâce à des projecteurs placés sous le toit de verre.

L'autel vu du choeur des religieuses. Székély a réalisé lui-même le tabernacle et les différents éléments du mobilier

liturgique: le chandelier pascal, le lutrin,

la lampe du sanctuaire, en cristal étiré,

la croix processionnelle en bronze coulée

sur une surface de pierre. Il a sculpté aussi

la chaire en travaillant directement dans

la carrière de pierre, à Euville. Le plafond,

ici, est en lames de pin.

Le tabernacle a d'abord été taillé dans la pierre, puis fondu en bronze, et conserve ainsi, à l'extérieur, le grain du calcaire. L'intérieur, doré à la feuille, abrite le ciboire, dessiné également par Székély.

Sortant de la chapelle, les religieuses pénètrent dans l’avant-choeur, situé sous le clocher.

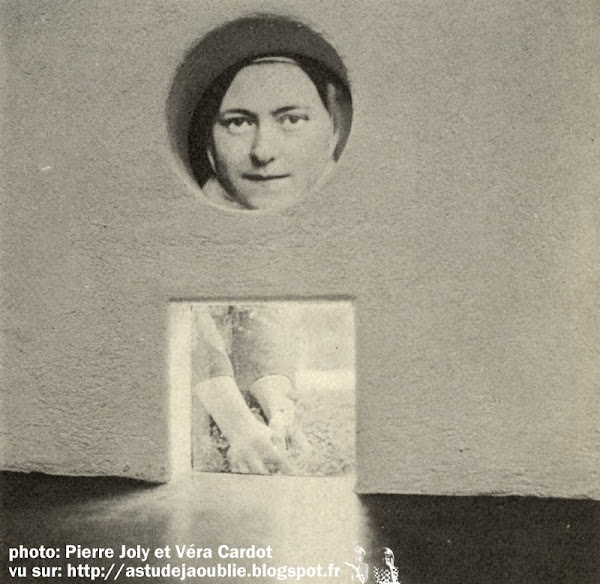

Dans le mur de dédicace qui relie la nef

au sanctuaire, on a inséré un portrait

de sainte Thérèse de Lisieux, au-dessus

d'un orifice laissant voir les fleurs du jardin

symbolisant la spiritualité de la sainte.

Cette image est l’agrandissement d ’une photographie authentique (prise vers 1890) :

la volonté de renouveler l'iconographie religieuse

traditionnelle aboutit parfois à

substituer aux sujétions de l'art sulpicien

celles des habitudes visuelles répandues

aujourd’hui par le cinéma, le pop’art

et la publicité...

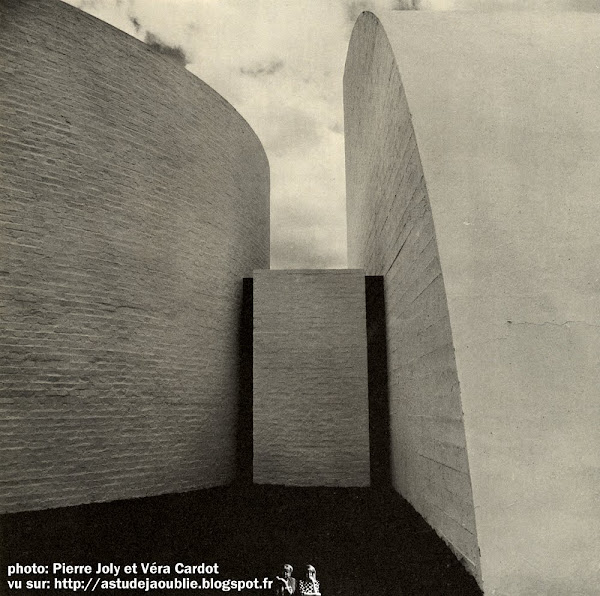

Le chœur et le clocher vus de l’extérieur. Les différente volumes sont raccordés entre eux par d'étroits éléments vitrés qui laissent entrer la lumière du jour. Le soir lorsque les lampes sont allumées dans la chapelle, l'éclairage filtre à travers ces "fentes" et illumine les murs extérieurs.

Devant le mur circulaire du choeur,

le narthex et l'entrée des visiteurs; à droite

la tribune; au fond, la paroi également

courbe qui s'élève, derrière l ’autel, à la

même hauteur que le clocher. Ce mur

protège le toit vitré de la chapelle contre

la pluie et le vent. Les murs du choeur,du sanctuaire et de la tribune sont en brique,

matériau traditionnel dans la région pour

les bâtiments d'habitation, tandis que

les lieux de passage sont en béton banché.

L’ensemble a été simplement blanchi pour

unifier l’édifice tout en préservant la différenciation

des volumes et des «épidermes».